जीना और पीना क्रियाएँ हैं। इनको अगर भूतकाल में लिखा जाए तो ‘जीया’ लिखा जाएगा या ‘जिया’, ‘पीया’ लिखा जाएगा या ‘पिया’? तर्क से सोचें तो जीना से जीया और पीना से पीया ही होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे खाना से खाया होता है और रहना से रहा होता है। सही क्या है और क्यों है, जानने के लिए आगे पढ़ें।

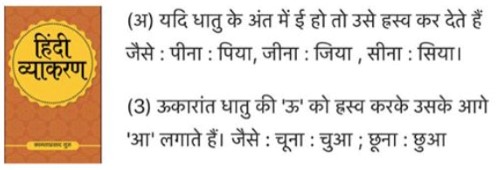

पिया या पीया, जिया या जीया, सिया या सीया – इसका जवाब किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा क्योंकि यह व्याकरण का मामला है। और जब व्याकरण का मामला हो तो कामताप्रसाद गुरु से बेहतर और कौन हो सकता है। आइए, नीचे देखते हैं कि गुरुजी ने अपनी किताब ‘हिंदी व्याकरण’ में इस विषय में क्या लिखा है।

हम सब जानते हैं कि पीना, जीना, सीना, लेना आदि क्रियाएँ हैं और गुरुजी के अनुसार किस क्रिया का सामान्य भूतकाल में क्या रूप बनेगा, यह उसके धातु के अंत में जो मात्रा है, उसपर निर्भर करता है। व्याकरण में धातु का क्या अर्थ है, यह आप समझते हैं न? जो नहीं समझते, उन्हें मैं एक और तरीक़े से समझाता हूँ। सोना, चाँदी, पीतल, ऐल्युमिनियम – ये सब तो आप जानते ही हैं। ये भौतिक धातुएँ हैं जिनसे बर्तन, गहने आदि बनते हैं। धातु एक ही रहती है लेकिन बर्तनों और गहनों का रूप अलग-अलग होता है।

व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप (जैसे पी, खा, ले, दे आदि) को भी धातु कहते हैं। इन्हीं में प्रत्यय जोड़कर अलग-अलग शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए खाना शब्द लें। इसमें ‘खा’ धातु है क्योंकि ‘खा’ से ही खा+कर, खा+एगा, खा+ऊँगा, खा+या, खा+ई आदि शब्द बनते हैं। पोस्ट में आगे हम इन्हीं धातुओं की बात करेंगे और जानेंगे कि किस धातु के बारे में क्या नियम है। धातु वैसे तो संस्कृत की चीज़ है लेकिन हिंदी में भी इसे अपना लिया गया है।

धातु को पहचानने का तरीक़ा यह है कि किसी क्रिया शब्द से ‘ना’ हटाने के बाद जो बचता है, वह धातु है। जैसे लिखना, खाना, पीना, लेना, देना आदि में ना हटाकर बचे ‘लिख’, ’खा’, ‘पी’, ‘ले’, ‘दे’ धातु हैं।

अब आते हैं नियमों पर।

1. अकारांत

जिन धातुओं के अंत में ‘अ’ है यानी जो अकारांत हैं, उनका (सामान्य) भूतकालिक रूप बनाते समय अंत में ‘आ’ की मात्रा लग जाएगी। जैसे –

- पढ़(ना)>पढ़+आ=पढ़ा

- डर(ना)>डर+आ=डरा

- देख(ना)>देख+आ=देखा

- डाँट(ना)>डाँट+आ=डाँटा

- बोल(ना)>बोल+आ=बोला

- लड़(ना)>लड़+आ=लड़ा

अपवाद – कर(ना)>कर+आ=करा नहीं, किया। वैसे दिल्ली के आसपास के कई लोग करा, करी बोलते हैं।

2. आकारांत, एकारांत और ओकारांत

जिन धातुओं के अंत में ‘आ’, ‘ए’ या ‘ओ’ की मात्राएँ हैं यानी जो आकारांत, एकारांत या ओकारांत हैं, उनका (सामान्य) भूतकालिक रूप बनाते समय अंत में ‘आ’ ही लगेगा लेकिन ‘आ’ बोलने में असुविधा होने के कारण उसका उच्चारण ‘या’ हो जाता है जिसे श्रुति य कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को ‘आ’ लगाकर बोलने की कोशिश कीजिए। बिना प्रयास बोलेंगे तो ‘आ’ की जगह ‘या’ ही निकलेगा।

- ला(ना)>ला+आ=लाआ>लाया

- खा(ना)>खा+आ=खाआ>खाया

- बना(ना)>बना+आ=बनाआ>बनाया

- से(ना)>से+आ=सेआ>सेया

- खे(ना)>खे+आ=खेआ>खेया

- बो(ना)>बो+आ=बोआ>बोया

- सो(ना)>सो+आ=सोआ>सोया

- धो(ना)>धो+आ=धोआ>धोया

अपवाद – जा(ना)>जा+आ=जाआ>जाया नहीं, गया; दे(ना)>दे+आ=देआ>देया नहीं, दिया; ले(ना)>ले+आ=लेआ>लेया नहीं, लिया; होना>हो+आ=होआ>होया नहीं, हुआ।

3. ईकारांत

जिन धातुओं के अंत में ‘ई’ की मात्रा है यानी जो ईकारांत हैं, उनका (सामान्य) भूतकालिक रूप बनाते समय भी ऊपर की ही तरह अंत में आनेवाला ‘आ’ सुगमता के चलते ‘या’ में बदल जाएगा लेकिन उसकी ‘ई’ की मात्रा ह्रस्व हो जाएगी। जैसे –

- पी(ना)>पी+आ=पिआ>पिया

- जी(ना)>जी+आ=जिआ>जिया

- सी(ना)>सी+आ=सिआ>सिया

4. ऊकारांत

जिन धातुओं के अंत में ‘ऊ’ की मात्रा है यानी जो ऊकारांत हैं, उनका (सामान्य) भूतकालिक रूप बनाते समय भी अंत में ‘आ’ जुड़ जाएगा लेकिन उसकी ‘ऊ’ की मात्रा ह्रस्व हो जाएगी। यहाँ ‘आ’ ‘या’ में नहीं बदलेगा क्योंकि उ की मात्रा के बाद आ बोलने में कोई दिक़्क़त नहीं आती। जैसे –

- चू(ना)>चू+आ=चुआ

- छू(ना)>छू+आ=छुआ

इन चारों नियमों और अपवादों को केवल तीन वाक्यों में इस तरह समझा जा सकता है।

- किसी धातु से (सामान्य) भूतकालिक क्रिया बनाते समय उनके अंत में ‘आ’ प्रत्यय जुड़ जाता है। लेकिन अकारांत (पढ़ना का पढ़ा) और ऊकारांत (छूना का छुआ) धातुओं के अलावा बाक़ी सबमें यह ‘आ’ (बोलने की आसानी के चलते) ‘या’ में बदल जाता है (उदाहरण – आना>आआ>आया, पीना>पिआ>पिया, सेना >सेआ>सेया और सोना>सोआ>सोया)।

- इसके साथ ही ई या ऊ से अंत होने वाले धातुओं में उनकी मात्रा ह्रस्व हो जाती है (पीना का पिया और छूना का छुआ)।

- गया (जाना), दिया (देना), लिया (लेना), किया (करना) और हुआ (होना) इन नियमों के अपवाद हैं।

अब रहा सवाल कि पीना से पिया और छूना से छुआ क्यों हुआ तो इसके पीछे भी मुखसुख का नियम ही काम करता है। दो दीर्घ (भारी) मात्राओं का साथ-साथ उच्चारण करने के मुक़ाबले पहले का ह्रस्व (यानी हल्का) और दूसरे का दीर्घ (यानी भारी) उच्चारण करना आसान होता है। इसलिए पीया की जगह पिया और छूआ की जगह छुआ।

क्या आपने ध्यान दिया – ऊपर मैंने धातुओं से पहले ‘वाले’ लगाया है, ‘वाली’ नहीं (…अंत होने वाले धातुओं…)। कारण यह कि भौतिक पदार्थों के लिए जिस धातु शब्द का प्रयोग होता है, वह तो स्त्रीलिंग है (सोने, चाँदी जैसी धातुएँ) लेकिन क्रिया के मूल रूप के लिए जिस धातु शब्द का प्रयोग होता है, वह पुल्लिंग है। इसीलिए होने ‘वाले’ धातुओं।