निदान एक ऐसा शब्द है जो आज बिल्कुल ही भिन्न अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। कभी इसका अर्थ था कारण और आज इसका मतलब समाधान हो गया है। किसी शब्द का अर्थ अगर समय के साथ बदल जाए तो क्या उसके बदले हुए अर्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए या मूल अर्थ को ही सही माना जाना चाहिए? निदान इस बहस के लिए उपयुक्त मिसाल है।

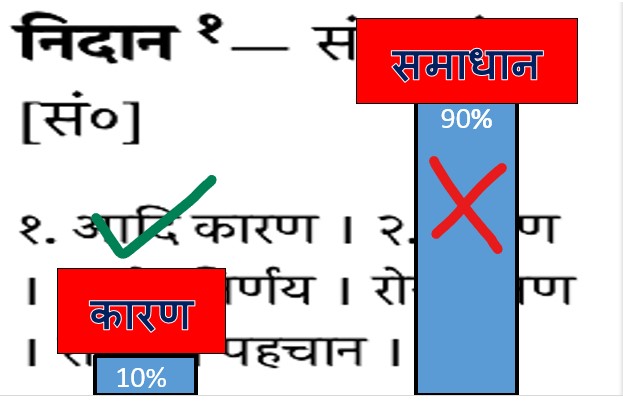

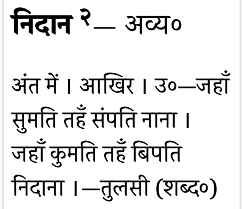

निदान पर पोल करने का सुझाव नवभारत टाइम्स के मेरे साथी शिवम भट्ट ने दिया था और परिणाम आने के बाद ज़ाहिर हो रहा है कि यह पोल इसका कितना ज़रूरी था। 90% लोगों के अनुसार इसका अर्थ ‘समाधान’ है और वे सारे के सारे, कम-से-कम शब्दकोशों के अनुसार, ग़लत हैं। निदान का अर्थ ‘समाधान’ नहीं, ‘कारण’ है (देखें चित्र)।

यानी यदि हम कहें कि इसका ‘निदान’ करना होगा है तो उसका मतलब होगा, इसका ‘कारण पता लगाना’ होगा। बीमारी के मामले में इसका विशेष प्रयोग होता है जहाँ इसका यही मतलब है – कारण का पता लगाना जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, DIAGNOSIS करना। बीमारी का कारण मालूम होने पर ही उसका इलाज संभव है। इसलिए निदान और इलाज दोनों ज़रूरी हैं।

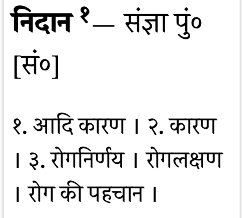

निदान का ग़लत अर्थ किस तरह पूरे समाज में फैला हुआ है, इसका इसी से पता चलता है कि 90% ने इसका अर्थ ‘समाधान’ बताया। हिंदी वेबसाइटों पर भी इसका प्रयोग समाधान के अर्थ में ही होता है (देखें चित्र)।

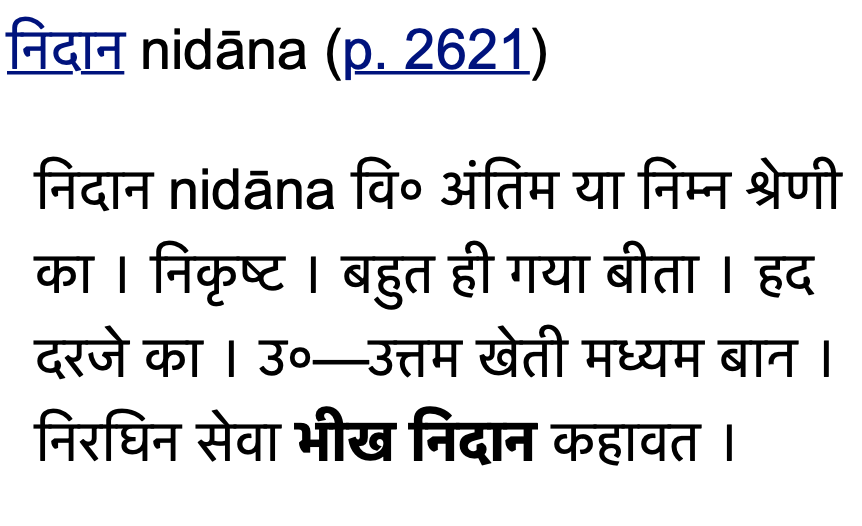

अब सवाल यह है कि निदान का अर्थ समाधान कैसे हो गया। इसका मेरे पास कोई पक्का जवाब नहीं है। तुक्का यह है कि निदान का एक अर्थ ‘अंत’ भी है (देखें चित्र) और हो सकता है कि समाधान वाला अर्थ उससे ही निकला हो। जैसे अगर हम किसी समस्या पर बात करें तो कहें कि इसका अंत कैसे होगा तो हम उसके समाधान की ओर ही इशारा कर रहे होते हैं। संभव है, इस अंत वाले अर्थ को ही बाद में कुछ लोगों ने समाधान के रूप में समझना और बरतना शुरू कर दिया हो और वही चल निकला हो।

कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर 90% लोग निदान का अर्थ समाधान ही समझते हैं तो उस अर्थ को ग़लत नहीं कहा जा सकता। वैसे भी निदान शब्द के सात-आठ अर्थ हैं (देखें चित्र) जो कि एकसाथ नहीं बल्कि समय के साथ ही चलन में आए होंगे। तो जब आज उसका एक नया अर्थ प्रचलन में है तो उसे भी उसका एक नया अर्थ क्यों नहीं मान लिया जाए?

बात में दम है। भाषामित्र योगेंद्रनाथ मिश्र इस विचार के पक्के समर्थक हैं कि जो चला, वही भला।

फ़ेसबुक पर चले पोल के दौरान एक साथी ने घाघ के एक कथन का ज़िक्र किया जिससे पता चलता है कि पुराने समय में कृषिकार्य की प्रतिष्ठा व्यापार से भी ज़्यादा थी। सेवा यानी नौकरी को इन दोनों से निम्नतर और भिक्षावृत्ति को निकृष्टतम माना जाता था। इसी कथन में निदान शब्द का उपयोग हुआ है लेकिन यहाँ उसका अर्थ कारण नहीं है, अतिनिकृष्ट है।

दोहे के कई रूप प्रचलित हैं। शब्दसागर में यह रूप दिया गया है –

उत्तम खेती, मध्यम बान, निरघिन सेवा, भीख निदान (देखें चित्र)।

निरघिन शब्द निर्घृण से बना है और उसका अर्थ भी अति नीच ही है। कहीं-कहीं निरघिन की जगह अधम या नीच और सेवा की जगह नौकरी या चाकरी भी लिखा पाया जाता है।

वैसे मेरा मत है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो नौकरी करता है, वह भी अपना दिमाग़ या परिश्रम बेचता है। हाँ, भीख माँगना निश्चित ही बुरा है क्योंकि भिखारी बिना कुछ योगदान किए समाज से ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर देनी ज़रूरी है कि जो लोग सब्सिडी को भीख ठहराकर सब्सिडी पाने वाले कमज़ोर, वंचित और ज़रूरतमंद तबक़े को अपमानित करते हैं, उनसे मेरा सख़्त विरोध है। मगर इस मंच पर उसके बारे में चर्चा या तर्क-वितर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए यहीं इति।